Algo sobre a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) da 21.ª Conferência das Partes (COP 21) em Paris, em dezembro de 2016

Para começar, não há consenso sobre o que causa o aquecimento global, embora a maioria dos cientistas entenda a importância antropogênica dessa questão. Em função disso, farei um breve comentário.

O ponto

Os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão ligado às Nações Unidas, que defendem a ideia do aquecimento global com forte influência antropogênica, disseram claramente que alguns dos impactos das mudanças climáticas são inevitáveis, mas ainda existe tempo para proteger a humanidade de algumas das consequências mais desastrosas. Essa reação deve vir como parte de uma rápida mudança nas estratégias globais, visando evitar emissões significativas de dióxido de carbono (CO2).

O contraponto

Os críticos, por outro lado, dizem que há falhas nos modelos matemáticos e que fatores externos não levados em consideração poderiam alterar as posições acima. Os críticos afirmam que simulações climáticas são incapazes de modelar os efeitos resfriadores das partículas, de ajustar a retroalimentação do vapor d’água e de levar em conta o papel das nuvens. Os críticos também argumentam, contrariamente ao que é aceito pela maioria da comunidade científica, que o Sol pode ter uma maior cota de responsabilidade no aquecimento global atualmente observado. Alguns efeitos solares indiretos podem ser muito importantes e não são levados em conta pelos modelos. Assim, a parte do aquecimento global causada pela ação humana poderia ser menor do que se pensa atualmente.

Um ponto de tangência

Entretanto, ambos os lados da comunidade científica concordam que a temperatura global subiu um grau desde o final do século XIX, que os níveis de CO2 da atmosfera subiram aproximadamente 30% no mesmo período, e que essa tendência pode contribuir para um futuro aumento do aquecimento global.

Os resultados obtidos pela COP 21

De modo geral, os resultados da COP 21 confirmam suas pretensões. Dentre os 195 países participantes, destacam-se como maiores emissores de CO2: a China, os Estados Unidos da América[1], a União Europeia, a Índia e o Brasil (principalmente pelo desmatamento da Floresta Amazônica), que se comprometeram a trabalhar para que o aquecimento fique abaixo de 2ºC, buscando limitá-lo a 1,5ºC até o final do século XXI. Para isso, os países ricos devem garantir financiamento inicial de US$ 100 bilhões por ano de 2020 até 2025, e, nesse caso, a saída dos Estados Unidos seria um problema. Não há menção, na COP 21, à porcentagem de corte de emissão de gases de efeito estufa necessária para atingir as metas, nem se determina quando as emissões precisam parar de subir. Por outro lado, a partir de 2018, o Acordo deve ser revisto a cada cinco anos, quando os trabalhos da COP 21 deverão ser ajustados e sugeridos os cortes de emissões.

As matrizes energéticas da China, dos Estados Unidos, do Brasil e da Organização para a Coooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Sob o ponto de vista do balanço energético clássico, que engloba a trajetória que se inicia na disponibilidade primária e vai até a demanda final, passando pelos centros de transformação, pode-se contar com o trabalho da International Energy Agency (IEA), no qual aparecem, dentro do mesmo padrão metodológico, os balanços do mundo, de cada país e por blocos de países de 1971 a 2014, editados em sua forma gráfica e tradicional. Ao se adicionar a energia útil ao balanço clássico, abrem-se caminhos para medir a eficiência da energia por setor de atividade e por energético, bem como da própria matriz, sob as formas da energia mecânica, do calor de processo, do aquecimento direto, da química, da refrigeração ou da iluminação. Por essa razão, apresenta-se a China, quer por sua magnitude e pujança econômica, quer pela contribuição dos textos encontrados na literatura, em particular o trabalho de Paul Edward Brockway et al. (2015) Understanding China’s past and future energy demand: an exergy efficiency and decomposition analysis. Nesse estudo, os autores trabalham com o conceito de exergia[2], chegando também ao de energia útil, que pode ser sintetizado em uma tabela especificamente trabalhada pelos autores, na qual foram consideradas, em detalhes, as energias úteis sob as formas térmica, mecânica, elétrica e muscular. Em 1971, a eficiência exergética no agregado era de 5,3%, relacionando-se a energia útil à exergia primária; já em 2010, essa relação passa para 12,5%. Já no Diagrama de Sankey, os autores também colocam a energia primária na forma convencional, conforme critério adotado pela IEA, ao lado da exergia primária, o que vai permitir uma comparação com as eficiências dos países selecionados, incluindo a própria China, o Brasil (e o Rio Grande do Sul) e os Estados Unidos. Em 1971, na China, o rendimento agregado era de 9,6%, e, em 2010, de 15,7%. Em outras palavras, no país asiático, de tudo que entra como disponibilidade primária no sistema energético, apenas 15,7% é aproveitado. Em 2014, essa taxa era de 33,4% para o Rio Grande do Sul e de 45,6% para o Brasil. Em 2015, era de 39,4% para os Estado Unidos. Quanto ao indicador dos rendimentos do setor elétrico, tem-se 52,0% para o RS:, 62,0% para o Brasil e 33,7% para os Estados Unidos. As perdas crescentes estão relacionadas ao uso do carvão de eficiência muito mais baixa. Nota-se que a China tem uma matriz de baixo rendimento[3]. Considerando-se a dimensão da economia do País e de suas elevadas taxas de crescimento, podem-se imaginar os impactos ao meio ambiente e aos recursos naturais. Pelo lado exergético, suas perdas, em 2010, chegam a 87,7% da disponibilidade primária.

Abrindo mais um pouco a discussão — privilegiando as matrizes energéticas nacionais devido à grande participação hídrica para a geração de eletricidade —, ao se considerar o setor elétrico em si mesmo, os rendimentos são: 53,6% para o Rio Grande do Sul, 62,0% para o Brasil e 33,2% para os Estados Unidos, que se valem principalmente do carvão.

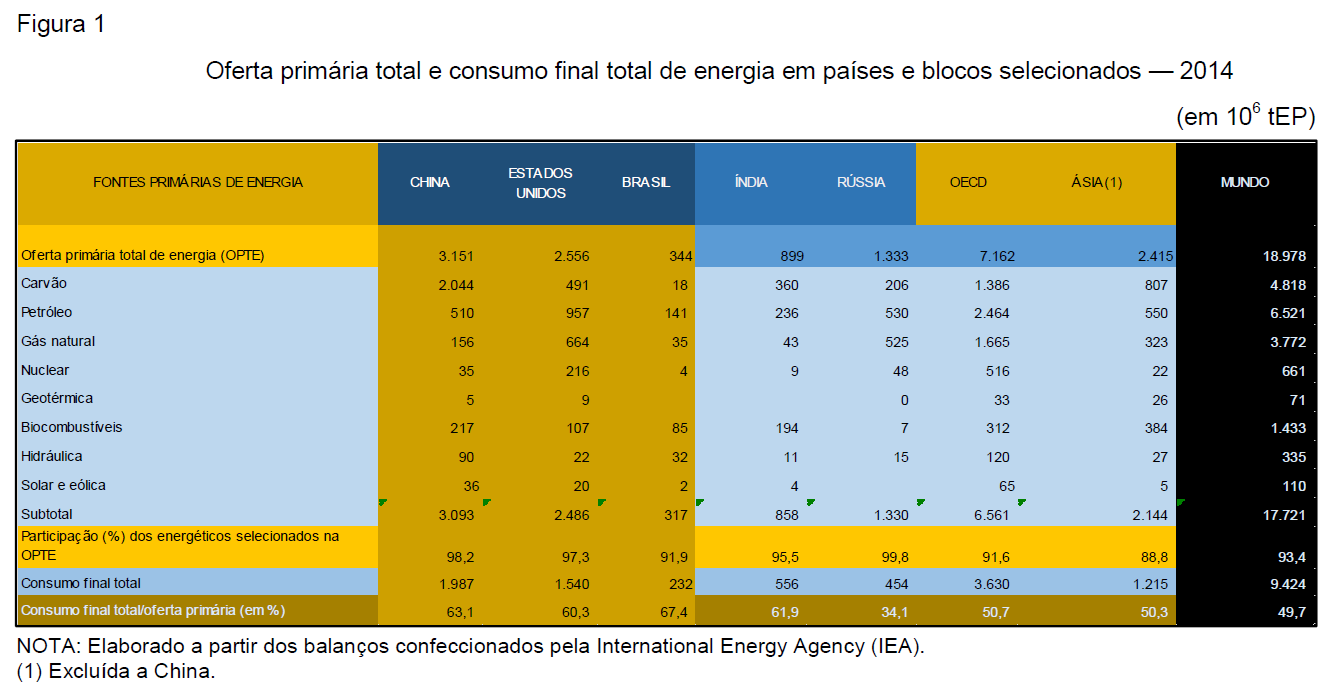

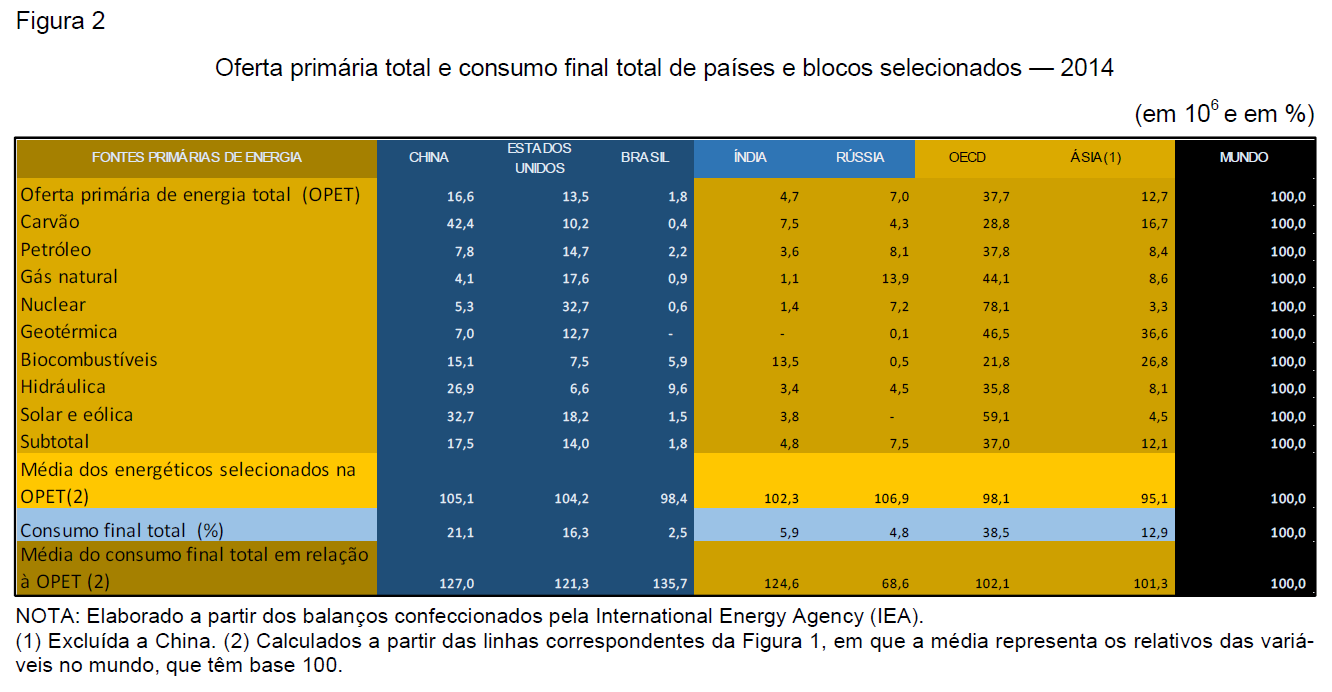

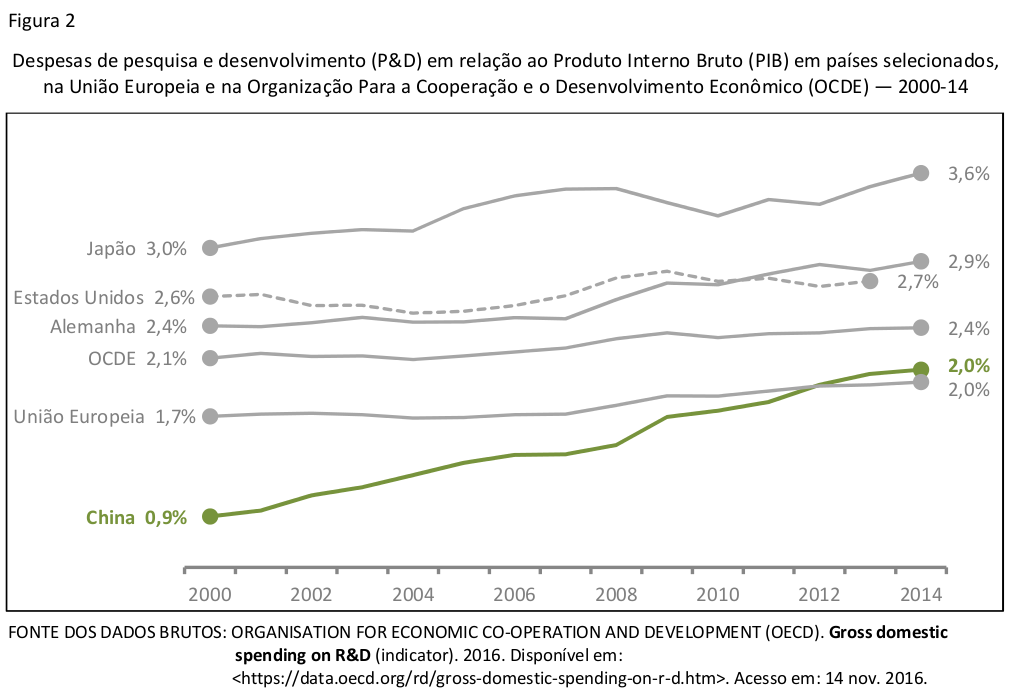

As Figuras 1 e 2, referentes a 2014, destacam a China, os Estados Unidos e o Brasil no que se refere ao consumo final total e à oferta primária total de energia (OPTE), incluindo seus principais vetores energéticos. Para efeito de comparação, são introduzidos países como a Rússia e a Índia e também os blocos da OECD e a Ásia, excluindo-se a China.

A título de ilustração, Estados Unidos e China são responsáveis, conjuntamente, por 30,1% da OPTE mundial, sendo 16,6% referente à China, 13,5% aos Estados Unidos, 37,7% à OCDE e 1,8% é referente ao Brasil.

Ao se considerar OPTE mundial do energético em destaque, no caso o carvão, a China representa 42,4% do total. Por outro lado, as energias renováveis — eólica e solar — da China participam com 32,7%, as dos Estados Unidos, com 18,2%, as da OCDE com 59,1% e as do Brasil, com 1,5%.

Considerando-se a estrutura desses países para a oferta primária total de energia, para 2014, dividida em fósseis — petróleo, carvão e gás natural — e em renováveis — biodiesel, solar e eólica e hidráulica, tem-se (a) para fósseis: 86,0% (China), 82,6% (Estados Unidos), 56,4% (Brasil) e 77,0% (OCDE); (b) para renováveis: 10,9% (China), 5,8% (Estados Unidos), 34,6% (Brasil), e 6,9% (OCDE), o que dá uma nítida vantagem para a matriz energética brasileira em relação às emissões de CO2. Essa “fotografia” de 2014 mostra um mundo nitidamente dos fósseis, não obstante os esforços tecnológicos a favor da energia renovável.

As emissões de CO2 a partir da matriz energética de China, Estados Unidos, Brasil e Rio Grande do Sul

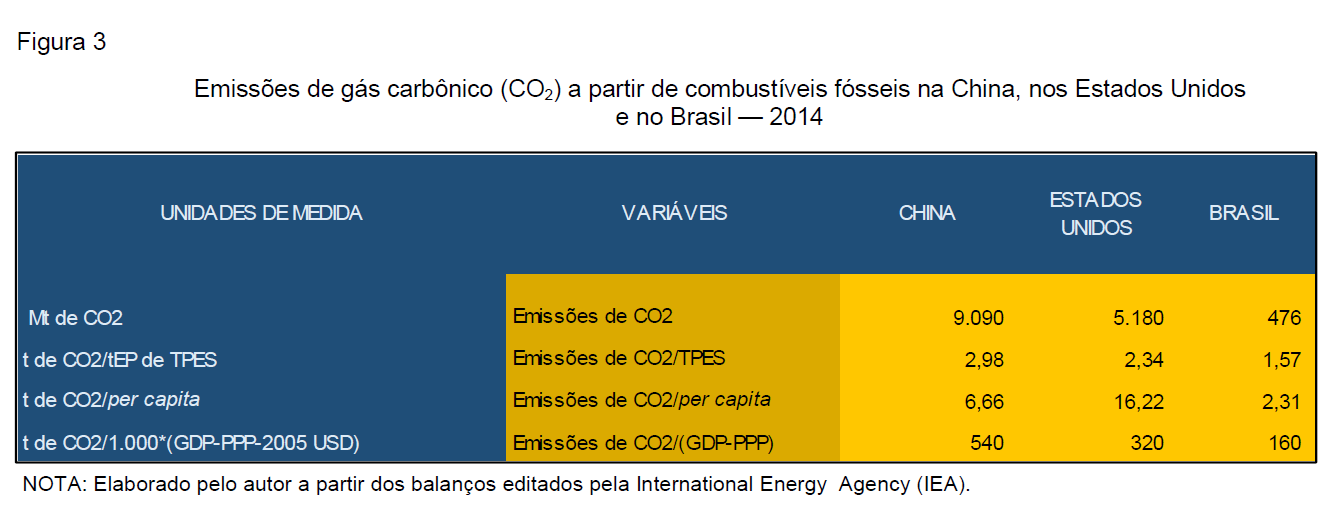

A Figura 3 mostra as emissões de CO2 mediante algumas variáveis utilizadas para indicar a comparação entre países ou blocos de países, no caso, China, Estados Unidos e Brasil, revelando, para o ano de 2014, a expressiva quantidade de CO2 emitida tanto pela China como pelos Estados Unidos: 9,1 e 5,2 bilhões de toneladas respectivamente. Enquanto, para o Brasil, tem-se 0,5, resultado derivado da estrutura de suas matrizes energéticas em fósseis e renováveis, como foi visto no item anterior, e da magnitude de suas economias. Outro indicador que me parece importante é a relação das emissões de CO2 por unidade de poder de paridade de compra do Produto Interno Bruto (PIB) em dólares de 2005. Por outras palavras, uma unidade de PIB gera 0,54 kg de CO2 para a China, 0,32 kg para os Estados Unidos e 0,16 kg de para o Brasil.

A matriz energética mundial é baseada na energia fóssil (o que é válido também para os países selecionados), não obstante o crescimento recente e vertiginoso da energia eólica, solar e dos biocombustíveis. A literatura especializada, em suas projeções para 2050, diz que os fósseis continuarão a crescer a taxas mais baixas que a das renováveis, embora com perda relativa na estrutura da matriz energética. Os fósseis continuarão a produzir impactos ambientais crescentes, a menos que acordos, como a COP 21, e um progresso tecnológico, com custo competitivo, venham a frear essa tendência.

Ponto de mutação

Independentemente da posição dos cientistas que divergem em seus diagnósticos, se a ideia do combate ao aquecimento global seguir adiante, ela será agente catalizador de uma grande batalha entre dois “reinos”, o dos fósseis (petróleo, gás, carvão, etc.) e o das energias renováveis (hídrica, bioenergia, eólica, solar, etc.). Nessa batalha, o “novo rei”, se vencer, inaugurará uma nova era, cuja base resultaria de dois vetores: o da tecnologia e de seus custos competitivos. Por outro lado, a matriz energética daí resultante propagar-se-ia de forma descentralizada e passaria a ocupar um grande papel, já na transição. Trata-se de uma revolução do modo de produção, que seria totalmente redesenhado, e a sociedade humana poderia dar um salto qualitativo sem precedentes. As concentrações de poder cederiam lugar à atomização da oferta, mas os poderosos do “velho reino”, juntamente com a indústria bélica, farão de tudo para se apresentar em dueto.

[1] Os Estados Unidos estão se retirando da COP 21, o que pode comprometer os resultados da Convenção, haja vista a transferência dos países ricos para garantir o financiamento inicial a partir de sua nova presidência, o que pode ser atenuado pelos estados federados, devido à força de suas Constituições, que são mais abrangentes do que a Constituição da União, que tem amplitude residual e legisla sobre o que os estados não legislam.

[2] Exergia é o trabalho máximo que pode ser obtido através do processo mais adequado de um sistema que se encontre em um estado inicial até que atinja o estado final, caracterizado pelo equilíbrio termodinâmico com o ambiente. Essa grandeza pode ser definida também como potencial máximo de trabalho de uma substância ou trabalho mínimo para fazer o sistema sair do estado morto. As exergias potencial e cinética são iguais às energias potencial e cinética, mas são matematicamente diferentes tanto química quanto fisicamente.

[3] Esse valor do baixo rendimento da China aqui apresentado, além do vetor carvão e da sua estrutura matricial, pode ser devida à introdução do conceito de exergia, mesmo assim procurei contornar o problema usando dados da International Energy Agency (IEA).