A atenuação de uma das principais causas das mudanças climáticas, o aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa por ação antrópica, mantém-se como um dos principais debates globais. Em período recente, verificam-se importantes desdobramentos institucionais mundiais, em conformidade com uma das 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).[1] A despeito do grande consenso entre cientistas e organizações sobre as causas e os possíveis transtornos das alterações climáticas, diversos fatores explicam as contradições políticas desse tema, entre os quais citamos: as configurações socioeconômicas díspares entre as sociedades, o recente desengajamento de alguns países ricos e altamente emissores de gases do efeito estufa (GEE), sobretudo dióxido de carbono (CO2), e a carência de instrumentos eficazes para identificar infrações e punir seus responsáveis.

Apesar de as discussões sobre a necessidade de preservação ambiental acompanharem a história da humanidade, apenas na década de 70 é que o tema passou a ser encarado de forma genuinamente global, com a realização da Conferência de Estocolmo (1972). A partir de então, a Organização Mundial Meteorológica, uma agência especializada do Sistema ONU, passou a ter uma relevância crescente, que culminou na criação do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) em 1988, cujo mote é a pesquisa científica que fornece apoio para as negociações internacionais nesse tema.

Atualmente, existem três principais dispositivos que se dedicam a produzir normas e padrões para atenuar as emissões globais de GEE, a saber: a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês), o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. A UNFCCC foi um dos resultados da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992, designação oficial da Rio-92. Desde então, os países que aderiram ao instrumento realizam reuniões anuais, as Convenções das Partes (em inglês, COP), que são a principal instância decisória no âmbito do referido acordo e têm como objetivo principal fazer avançar as discussões mais substanciais sobre o tema. Em novembro de 2017, ocorrerá a COP-23 na cidade de Bonn (Alemanha).

Um dos fundamentos da UNFCCC é o das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, em que é reconhecido o papel central dos países mais industrializados nas elevadas emissões atuais e no passado e que, portanto, devem arcar com um ônus significativamente maior para a mitigação do problema. Foram criadas duas listas especiais de países (conhecidas como Anexo I e Anexo II), cada qual com atribuições específicas em relação aos que não estavam referenciados em nenhuma delas. O Anexo I refere-se aos “países industrializados”, incluindo os da Europa Central e Oriental com “economia de transição”. Esse conjunto deveria manter, no ano de 2000, os níveis de emissões registrados em 1990, além de realizar relatórios anuais sobre suas políticas à Convenção. Os países do Anexo II, por sua vez, cuja totalidade se insere no Anexo I, deveriam, também, alocar verbas para financiar projetos de combate às mudanças climáticas em países em desenvolvimento, além de facilitar a transferência de tecnologias para eles. Os países em desenvolvimento, ausentes de ambas as listas, comprometeram-se na divulgação de relatórios, mas com uma frequência menor e com metas mais genéricas em relação aos listados no Anexo I. O acordo concede, ainda, atenção especial às mazelas ecológicas em países de menor desenvolvimento[2].

Na 3.a COP, ocorrida em 1997, o segundo pilar desse regime foi alcançado — o Protocolo de Kyoto, no Japão (em vigor a partir de 2005), por meio do qual os países se comprometem a manter sua política de redução das emissões via metas vinculantes, mantendo-se o princípio das diferenciações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O primeiro período de redução de emissões iniciou-se apenas em 2008, com término em 2012, durante o qual foi prevista uma redução de 5% das emissões dos GEE, em comparação com os níveis de 1990. O segundo período, de oito anos, foi definido na COP18, de Doha (Catar), e abrange o início de 2013 até o final de 2020, com metas de 18% abaixo dos níveis de 1990. Além disso, o Protocolo previu três “mecanismos de flexibilidade”: o Comércio Internacional de Emissões[3], o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)[4], do qual o Brasil foi um dos patrocinadores, e a Implementação Conjunta[5]. Diante desses instrumentos, as partes do Protocolo de Kyoto conseguiram alcançar, de forma relativamente confortável, as metas do primeiro período. Um dos principais motivos foi a brusca da redução dos níveis de emissão em quase todas as economias de transição da Europa Central e Oriental, dadas as suas persistentes dificuldades econômicas, especialmente na década de 90. A Rússia, que é um dos principais emissores globais, “conseguiu” reduzir, entre 1990 e 2009, quase 30%, enquanto a Ucrânia teve uma diminuição de mais de 60% no mesmo período.[6]

O terceiro e mais recente pilar desse regime é o Acordo de Paris, em vigor a partir de outubro de 2016, cuja grande meta é manter a temperatura média global, no máximo, até 2 graus acima da média pré-industrial. Uma das novidades foi a previsão de que todos os países, independentemente de seu estágio de desenvolvimento, elaborassem relatórios mais frequentes acerca de seus esforços e suas intenções de lidar com a questão, as chamadas “contribuições nacionalmente determinadas” (NDC, na sigla em inglês), suavizando-se o princípio da responsabilidade diferenciada contemplada tanto na Convenção-Quadro como no Protocolo de Kyoto.

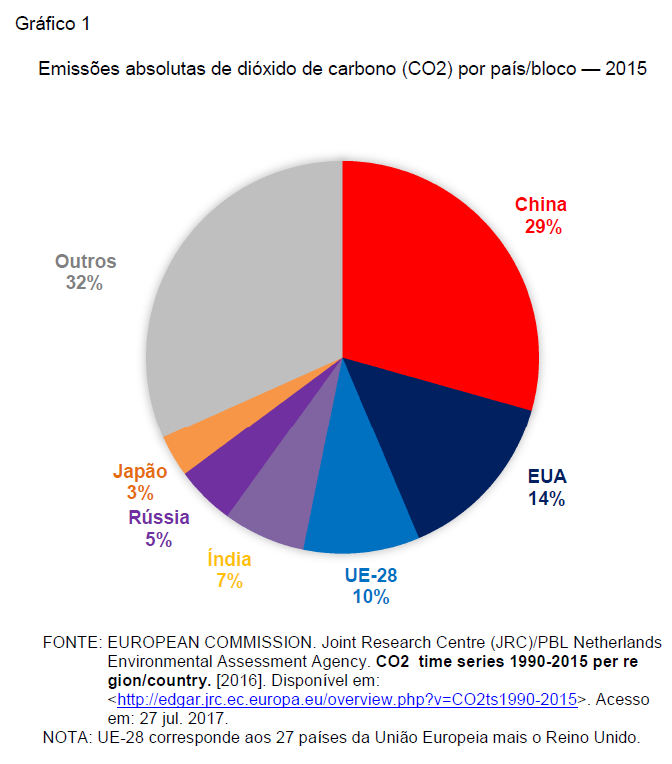

Evidentemente, as configurações econômicas, demográficas e sociais discrepantes entre os países alimentam as divergências políticas entre eles e trazem enormes dificuldades para alcançar consensos. Quando a Convenção-Quadro foi redigida, no início da década de 90, já ocorriam importantes controvérsias sobre as responsabilidades dos países em desenvolvimento e dos desenvolvidos nas emissões de GEE. Para agravar a situação, desde então, alguns países em desenvolvimento, como a China, a Índia e alguns produtores de petróleo, viram suas emissões aumentarem consideravelmente. A China, a maior emissora de CO2 desde meados da primeira década do século XXI, registra, atualmente, quase o dobro das emissões dos EUA, que estão na segunda posição nesse quesito.

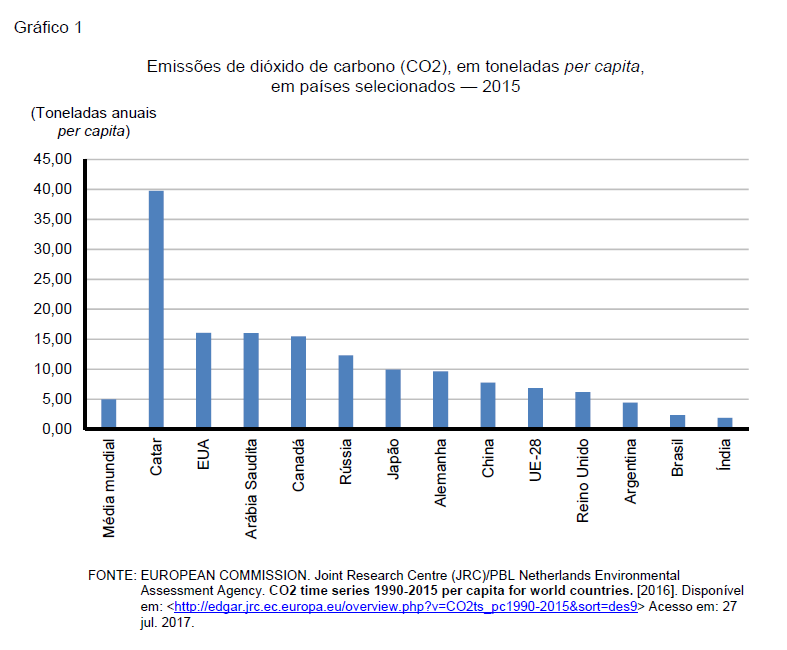

Entretanto, como defendem a China, a Índia e mesmo o Brasil, qualquer negociação sobre novos acordos ou metas deve ser sempre balizada em comparações per capita e com base no nível de desenvolvimento de cada país, dado que alguns apresentam mais recursos e flexibilidade para investir em tecnologias mais limpas. Quando levamos em consideração esses parâmetros, o quadro é bastante distinto em relação às emissões absolutas. Em geral, países que são grandes produtores de petróleo, apresentam maior renda per capita ou estão localizados em regiões temperadas tendem a apresentar índices mais elevados.

O Brasil, nesse contexto, tem-se posicionado historicamente como defensor da ideia de desenvolvimento sustentável e do princípio das responsabilidades diferenciadas entre os governos. Além do alinhamento geral com grandes países emergentes ao longo de todo o período, a diplomacia nacional trabalhou ativamente com os EUA na formulação e na implementação do MDL. Em 2015, no quadro da NDC do Acordo de Paris, o País propôs a redução das emissões de GEE “em 37% dos níveis de 2005, em 2025” e “43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030”.[7] Entretanto, ainda pairam grandes dúvidas a respeito de que as metas estipuladas sejam alcançadas no período, diante da recente aceleração do desflorestamento na Amazônia (um dos principais responsáveis pela emissão de GEE no País), ao mesmo tempo em que importantes integrantes da cúpula de Michel Temer não escondem seu desconforto com os moldes da participação brasileira no Acordo de Paris.[8]

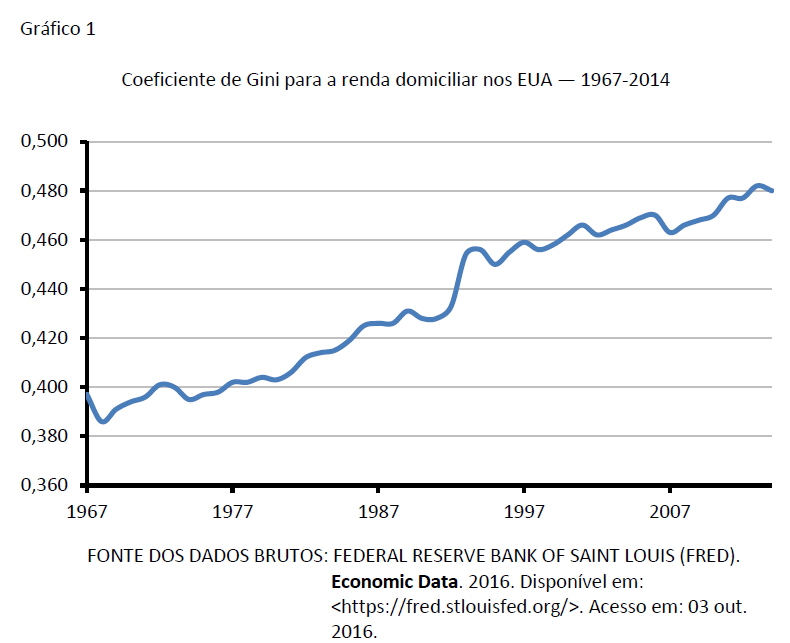

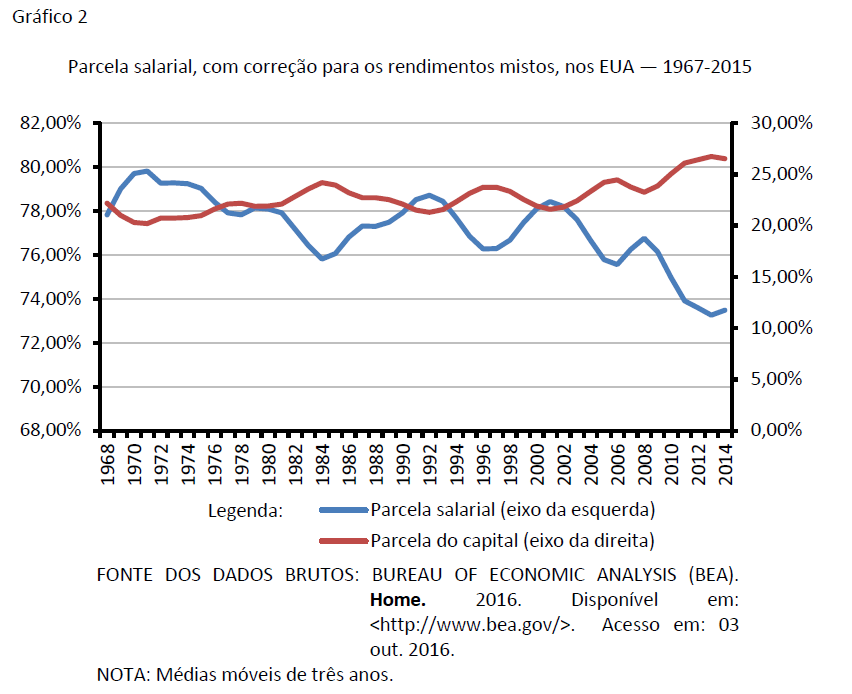

Essa teia de acordos, que apresenta enorme potencial de eficácia no combate às mazelas globais ecológicas, tem gerado e reproduzido importantes contradições que podem comprometer todo o esforço mundial de promover o desenvolvimento econômico em bases mais limpas do que no passado. Assim, a ausência de atualização periódica em relação às listas do Protocolo de Kyoto tem produzido casos flagrantes de oportunismo em relação a alguns países outrora “em desenvolvimento”. As monarquias do Golfo Pérsico, apesar de apresentarem elevadíssimos índices de renda per capita e colocarem-se entre os maiores poluidores em termos relativos, mantém-se livres das atribuições reservadas aos países do Anexo I. Não menos grave tem sido o desengajamento de países centrais desses regimes. Além do exemplo notório dos EUA, que já se haviam negado a aprovar o Protocolo de Kyoto e, mais recentemente, têm buscado a desvinculação do Acordo de Paris, outras potências têm seguido esses passos. O Canadá, alegando problemas econômicos, retirou-se do Protocolo de Kyoto em 2012, enquanto a Rússia decidiu não participar da segunda rodada de redução das emissões no âmbito desse instrumento e encontra forte oposição interna para ratificar o Acordo de Paris.

Apesar de o regime internacional de mudanças climáticas ter conhecido inegáveis avanços e contar com elementos cada vez mais eficazes de supervisão e de controle nas últimas décadas, nada assegura que o sistema continue na mesma direção. Diferentemente das décadas anteriores, quando o desinteresse pela questão era maior em países em desenvolvimento, em tempos recentes, temos verificado um aumento das críticas em países mais ricos. Nesse sentido, o caso dos EUA parece-nos menos como uma exceção e, cada vez mais, infelizmente, como uma regra. Ao mesmo tempo, países de industrialização mais tardia, como a China e a Índia, têm-se colocado como protagonistas no desenvolvimento de uma matriz energética mais limpa, dados os graves problemas ambientais a que suas populações têm-se submetido.

[1] UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development Goals. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>. Acesso em: 26 jul. 2017.

[2] Essa categoria é usada de forma abrangente no sistema ONU e é atualizada anualmente pela Assembleia Geral. Foi decidido, em 2016, que Angola, por exemplo, deixará de ser um país de menor desenvolvimento em 2021.

[3] Institui um sistema de créditos de carbono, cujas autoridades emissoras são, geralmente, governos (nacionais ou locais), que se baseia numa lógica de incentivos econômicos, para promover a redução de gases do efeito estufa. De forma geral, as empresas que pretendem aumentar suas emissões precisam comprar créditos de carbono do próprio governo ou de outras empresas detentoras desses créditos.

[4] Permite a determinada parte dos países do Anexo 1 investir em projetos de redução de carbono, em países em desenvolvimento.

[5] Permite que dado país do Anexo 1 invista em projetos de redução de emissão em outro país “B” dessa lista. Nesse caso, a redução será contabilizada a favor do primeiro; o segundo, por sua vez, auferirá o aporte de investimentos estrangeiros e a transferência de tecnologia.

[6] THE WORLD BANK. Total greenhouse gas emissions (kt of CO2 equivalent). 2017. Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE>. Acesso em: 27 jul. 2017.

[7] REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Pretendida contribuição nacionalmente determinada para consecução do objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima. [2015]. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

[8] GINARDI, G. Para Blairo Maggi, metas brasileiras para o clima são só ‘intenção’. Portal Estadão, 17 de novembro de 2016. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/para-blairo-maggi-metas-brasileiras-para-o-clima-sao-so-intencao/>. Acesso em: 31 jul. 2017.